2008. 03. 08.

봉정사입니다.

지난 3월 8일 토요일

내 오랜 반연과 함께 봉정사를 찾았습니다.

리포트 때문이기도 하였지만

의미를 따라 더 가고 싶었던 곳이기에 그 기쁨이 더하였습니다.

봉정사는 경북 안동시 서후면 태장리 901 천등산 자락 다한 곳에 있습니다.

국내 현전하는 목조 건물 가운데,

가장 오랜 국보 제15호인 극락전,

그에 버금하는 보물 제55호인 대웅전,

그리고 보물 제 448호인 화엄강당,

또한 보물 제449호인 고금당, 덕휘루, 무량해회, 삼성각 및 삼층석탑 등

현전하는 보물상자라고나 할까요,

봉정사는 신라 문무왕 12년(672)에 의상대사의 제자인 능인스님께서 창건하신 사찰입니다.

천등산은 원래 대망산이라 불렀는데,

능인대사가 젊었을 때 대망산 바위굴에서 도를 닦고 있던 중

스님의 도력에 감복한 천상의 선녀가 하늘에서 등불을 내려 굴안을 환하게 밝혀 주었으므로

'천등산'이라 이름하고 그 굴을 '천등굴'이라 하였다고 합니다.

그 뒤 더욱 수행을 하던 능인스님이 도력으로 종이 봉황을 접어서 날리니

이곳에 와서 머물러 산문을 개산하고, 봉황이 머물렀다하여

봉황새 봉(鳳)자에 머무를 정(停)자를 따서 봉정사라고 사명을 봉정사라하였습니다.

그 뒤 6차례에 걸쳐 중수하였으며,

특히, 고려태조와 공민왕께서 다녀가기도한 유서 깊은 곳이기도 합니다.

극락전, 대웅전, 화엄강당, 고금당, 덕휘루에 대하여는

별도 정리를 하려 합니다.

하늘 빛으로

산빛 열어오는 천등산 下 봉정사

일주문입니다.

일주문은 기둥이 하나로되어 있어서 붙여진 명칭입니다.

맞배지붕, 다포양식으로 건축되었으며,

조선조 중기에 건립된 것으로 알려져 있습니다.

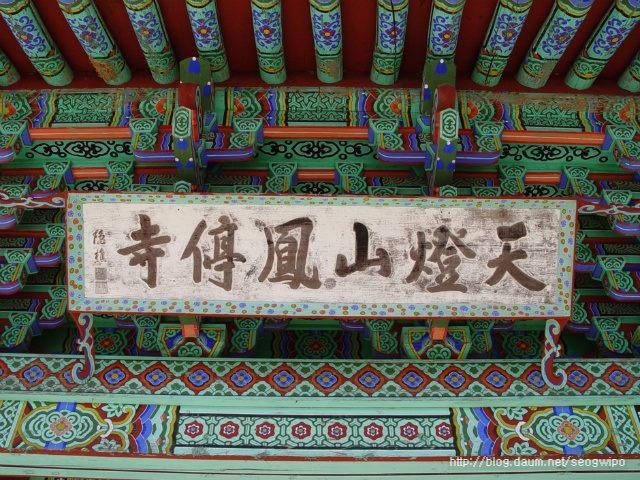

봉정사 일주문 현판입니다.

현판 글씨는 당대의 명필가 은초 정명수(隱樵 鄭命壽. 1909~2001)선생이 쓰신 것입니다.

은초 선생은 추사 김정희로부터 성파 하동주에 이르는 서맥을 이어오신 서예가로서,

1909년 진주에서 태어나셨으며, 7세 때 붓을 잡으셨고,

1930년대 말부터 당시 최고의 서예가이던 성파 하동주(星坡 河東州)선생 아래서 추사체를 익혔습니다.

촉석루의 현판을 쓰시기도 하셨습니다.

봉정사 가는 길,

가는 이여

가는 이여

니르바나로 가는 이여

그대 열반 언덕 넘어 가시거든

만세루입니다.

시도유형문화재 325호로서 2001년 11월 1일 지정되었습니다.

누문은 대부분 이층으로 건축되어, 아래 층은 사찰의 중정으로 통하는 통로로서의 기능을 하며,

윗층은 산사의 전망을 감상하거나 목어(木魚), 운판(雲版), 범종(梵鐘), 법고(法鼓)등을 걸 수 있는 종루(鐘樓)나 고루(鼓樓)의 기능을 겸하기도 합니다.

만세루는 정면 5칸, 측면 3칸의 맞배지붕으로 측면에 풍판을 달아 가구의 노출을 방지하고

비나 바람으로부터 보호받도록 하였습니다.

건물의 구조는 이층 누각식 건물로

일층인 아랫부분은 자연석 기단에 자연석 주츳돌을 놓고 기둥을 세웠습니다.

만세루에서 바라 본 대웅전입니다.

보물 55호 봉정사 대웅전

1963년 1월 21일에 지정되었으며, 건축년도는 조선조 초기로 가늠하고 있습니다.

대웅전의 건립 연대는 자세한 사료가 없어서 정확한 연대를 알지 못하나

이 건물의 일부를 해체하여 수리할 때 일부분의 묵서명이 발견되어 추정이 가능하였습니다.

이 대웅전이 현존하는 다포계 건물로는 최고의 목조건물이라 추정되는 이유도 바로 여기에 있으며,

조선시대 초기의 건축 양식을 잘 보여주는 건물입니다.

자연석의 막돌허튼층 쌓기의 기단 위에 정면 3칸, 측면 3칸의 단층건물로서,

겹치마 팔작지붕에 다포양식을 한 이 건물은 산 중턱에 세워진 건물이면서도

평야를 끼고 있는 지역의 특징이 잘 나타나 있습니다.

대웅전의 우측 정면 처마선입니다.

풍경 따라 나려온 가릉빈가의 비파소리가 들리는 듯 합니다.

내부의 불단에는

중앙에 석가모니불, 좌측에 지장보살, 우측에 관세음보살을 모셨습니다.

후불 영산회상도는 1713년에 제작된 것이며,

벽에는 후불탱화가 벽화로 그려져 있어

국내 탱화 중 가장 오랜 것으로 추정되고 있습니다.

극락전

봉정사 극락전입니다.

1962년 12월 2일 국보 15호로 지정된 고려말에 건축된 국내 현전하는 목조건축물 중

가장 오랜 역사를 갖고 있는, 고건축의 메카이기도 합니다.

극락전의 가공석 및 자연석으로 쌓은 기단 위에

정면 3칸, 측면 4칸의 맞배지붕과 주심포(柱心包)건물로 고려시대의 건물이지만

통일신라시대의 건축양식을 내포하고 있기기도 합니다.

이 극락전 해체 보수공사 때에 1625년(인조3)에 작성한 상량문이 발견되었는데,

이 상량문은 '천계 5년 3월'에 중수하면서 작성한 공사 기록으로,

'前中創至正 二十三年 癸卯 三月日'이라는 구절이 있어,

중창은 중창(重創)을 의미하며 지정 23년은 고려 공민왕 12년(1363)을 말합니다.

전하는 바에 따르면 신라 문무왕 12년(672)에 의상대사께서 개창하였다고하여

상량문의 신라 때에 창건은 이를 가리깁니다.

공민왕 12년에 중수하였다는 기록은 이보다 오래 전에 이미 건물이 조영되어 있었음을 의미합니다.

극락전 현판입니다.

현판 상좌우의 가릉빈가가 금방이라도 나려설 듯

극락전 내부 가구

화엄강당-보물 448호로 1967년 6월 23일 지정되었습니다.

조선 중기에 세워진 건조물로서 대웅전 왼쪽에 동향으로 있습니다.

이 건물은 스님들이 교학을 공부하는 장소로 온돌방 구조를 갖추고 있습니다.

극락전과 대웅전이 17세기에 중수되었는데

스님들의 강학공간인 화엄강당도 함께 중수되었을 것으로

추정하고 있습니다.

정면 3칸, 측면 2칸의 맞배지붕으로 건물 내부는 남쪽 2칸이 부엌, 북쪽 4칸이 온돌방으로 되어있으나

원래는 정면 4칸, 측면 4칸으로 현재의 온돌방 뒤쪽으로 4칸의 마루가 깔려 있으며

부엌이 지금보다 넓게 자리잡고 있었습니다.

시대 미상으로

무량해회입니다.

팔작지붕으로 정면 4칸, 측면 3칸의 겹처마 집에 전면과 남쪽에 마루를 놓고

양쪽의 중앙에 칸벽을 설치하여 몇 개의 방으로 나누어진

스님들이 거주하시는 공간인 요사입니다.

남쪽 면에는 축단 밖 단하로 튀어나온 열주(烈柱)로 받쳐진 누와

후면 내정 쪽에 쪽마루가 연결되어 통로는 3면에 이어져있습니다.

그날 이곳에서 공양을 하는 소중한 시간을 가졌습니다.

점심 공양의 기회를 주신 봉정사 주지스님께 두손 모아 감사를 드립니다.

보물 제449호로 지정되어 있는 고금당입니다.

극락전 앞 서쪽에 세워져 있습니다.

이 건물은 동쪽에 있는 화엄강당과 같은 시기에 같은 목수에 의하여 건축되어

조선시대 중기 건축양식을 잘 보여주고 있는 것 중의 하나입니다.

맞배지붕으로 정면 3칸 측면 2칸입니다.

대웅전과 극락전으로 연결되는 후면에 모셔져 있는

석조여래좌상입니다.

삼층석탑입니다.

고려시대에 건조된 것으로서

극락전 전면 정전에 있습니다.

삼성각 능선에서 바라 본 극락전과 대웅전

삼성각입니다.

범종각

최근에 조성되었습니다.

무량해회의 내실입니다.

공양하는 후원으로서

그날 이곳에서 공양하는 소중한 시간을 가졌습니다.

겨울나기

김치와 장독입니다.

무량해회의 남쪽 퇴칸입니다.

봉정사와 함께 하고 계신

연화심 노보살님이십니다.

제주도에서 왔다고 하자 마치 자식 대하듯 하여 주셨습니다.

보살님 오래도록 무병장수하십시오

나무지장보살마하살

법당 후면에서 겨울나기하는

이날에는 법회가 있어서인지

산사를 찾은 불자들이 많았습니다.

하여 보살님의 손길도

스님들께서 공양하실 때 사용하시는

발우입니다.

봉정사 동편에 있는 협문입니다.

오던 길

참나무 새이로 비추는

만세루의 잔영

이제 이 길을

나서면

다시

저길로 이어지는 그림자가 있음을 기억합니다.

31381