명상(冥想, 瞑想, 暗想암상, 冥搜명수)에 대하여

명상이란 무엇인가

단편적으로 설명하자면 복잡한 생각을 모두 쉬어 내려놓은 마음이 고요한 호수와도 같은 상태를 말합니다.

이러한 사마타·위빠사나(명상)는

석가모니 이전부터 고대 인도(브라만교)에서는, 수행의 방법으로 생활화 되었습니다.

인도에서는 이를 요가yoga의 한 범주로도 여깁니다.

요가는 마음의 모든 의식작용을 멈춘 상태를 말합니다.

현재에 와서 yoga는 명상, 호흡, 스트레칭을 합한 말로 사용되고 있습니다.

불교에서의 명상은 8정도에서 말하는 정사유正思惟·정념正念·정정正定을 의미합니다.

중국불교에서 말하는 좌선坐禪은 명상은 아닙니다.

그러면 명상이라는 단어는 언제부터 사용했을까요?

문헌자료를 중심으로 살펴 보았습니다.

우리나라에서는

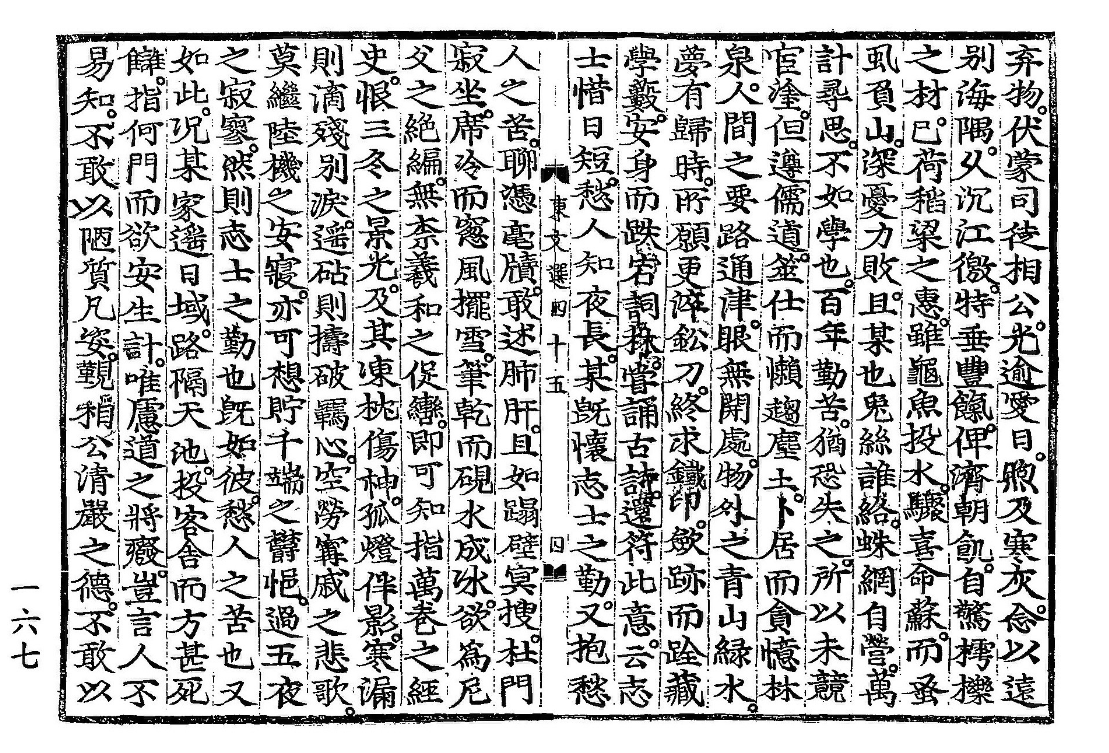

신라 최치원(857~?)이 지은 표전表箋(조) 재헌 계(再獻啓)〔《동문선》 45권〕에 보면, “또 벽에 기대어 명상(

冥搜 명수)하며 문을 닫고 고요히 앉아 있노라면 자리는 찬데다 창 바람은 눈을 헤쳐불고, 붓은 말랐는데 벼룻물은 얼음이 되어 있습니다. 且如蹋壁冥搜。杜門寂坐。席冷而䆫風擺雪。筆乾而硯水成冰”라고 하여 이미 신라시대부터 명상을 명수冥搜라고 표기하였고,

제주에 유배되어 사사받은 충암 김정(1486~1521)의 《충암선생집》 2권 詩(조)에 “野鶴凝冥想(들판에는 학 한 마리 명상하는 듯 응시하고)”라고 하여, 처음 명상冥想이라는 단어가 사용된다.

贈守安靜谷 二首; 碧水楓林晩。玉山霜骨秋。詩僧同逸趣。絶境副淸遊。野鶴凝冥想。澄波橫遠眸。看君瀟洒標。眞合着巖幽。

이후 여러 문헌집에서 명상이라는 용어가 사용되었으며, 조선 후기 문인 이명환(李明煥)(1718~1764)의 문집 《海嶽集卷之三》 “瀓心冥想。淸爽自然 마음을 맑게 명상하니 모든 것이 맑아지고,” 冥想이라느 용어가 시어에 자주 인용되었다. 騏驥志後序 “海隅陋夷。柴北樵者。生厭英華。懷抱朴野。棲身里都。雜跡工賈。恬處隱約。睎俗大雅。䘊䘊埃氛。稠稠茅瓦。汨邑陶壅。荏苒炎夏。幽苦默思。遂通爽志。喜應寄心刀臘之吏。廼譔斯文。吟余之跂。散叙幽經。次書記事。軒儀竦峙。露晴瑩睟。瀓心冥想。淸爽自然。悠悠白雲。濕我巾扇。”

중국에서는

朱伯庐주백려(1627~1698)가《治家格言》에서 “须平心遭暗想 ‘모름지기 평심을 얻으려면 암상(暗想; 생각을 고요하게 하는 것)을 하여야 한다’.”에서, 명상에 대하여는 처음으로 암상暗想이라는 단어가 사용되었는데, 명상(瞑想, 冥想)과 같은 의미입니다.

일본에서는 명치시대(1868~1912)에 일본의 모든 것을 아시아에서 벗어나 세계화하는 과정에서, 용어를 번역하면서, 중국이나 인도에서 사용하지 않은 단어를 선정하였는데, 바로 명상(瞑想, 冥想)이라는 단어를 사용했다.

따라서 문헌으로만 기준할 때, 명상이라는 단어 사용은

신라 최치원 선생께서 명수<冥(그윽할 명)搜(찾을 수)>라고 하였고,

16세기에 와서

《충암선생집》2권에서 “野鶴凝冥想(들판에는 학 한 마리 명상하는 듯 응시하고)”라고 하여, 처음 명상冥想이라는 단어가 사용된다.

중국에서는

朱伯庐주백려(1627~1698)가《治家格言》에서 “须平心遭暗想 ‘모름지기 평심을 얻으려면 암상(暗想; 생각을 고요하게 하는 것)을 하여야 한다’.”에서, 명상에 대하여는 처음으로 암상暗想이라는 단어가 사용되었다.

마지막으로 일본에서는

명치시대(1868~1912)에 일본의 모든 것을 아시아에서 벗어나 세계화하는 과정에서, 용어를 번역하면서, 중국이나 인도에서 사용하지 않은 단어를 선정한다고는 하였는데, 바로 명상(瞑想, 冥想)이라는 단어이다.

동문선 45권 신라 최치원 표전

충암집 3권

해악집 3권